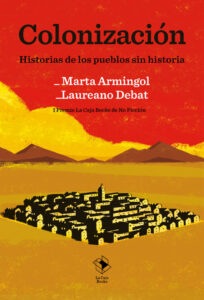

Con el cuidado que merecen todas las personas, Marta Armingol y Laureano Debat abordan en su libro Colonización (La caja books) las diferentes caras que componen el prisma de un proceso, la creación de pueblos de colonización, que cambió el paisaje del medio rural español en los años de la posguerra y del que poco se conoce en la actualidad. Narran esta realidad desde las voces de sus protagonistas, con mimo y precisión, ahondando en el pasado y abriendo muchas preguntas para el futuro.

¿Por qué un libro sobre los pueblos de colonización?

Marta Armingol. Yo soy de un pueblo de colonización. Yo crecí en un pueblo de colonización, en la Cartuja de Monegros. Cuando conozco a Laure, le digo que mi pueblo está por cumplir 50 años. Él llevaba viviendo en España nueve años y no había oído jamás hablar de los pueblos de colonización. Y no podía dar crédito a que un pueblo en España fuera más nuevo que cualquier pueblo de Argentina.

Laureano Debat. Esa fue la primera sorpresa. Y claro, yo empecé a preguntar un montón de cosas. ¿Cómo puede ser? Y me sentí mal por no saber nada del tema. Pero después me di cuenta que amigos míos y amigas españolas no sabían nada del tema. Entonces ahí fue cuando seguimos hablando, seguimos encontrándonos. En ese momento, yo vivía en Barcelona, ella en Sariñena.

M.A. Y de alguna manera, yo tenía un interés en escribir sobre mi pueblo. Porque parecía que era un tema desconocido y muy apasionante. Había oído hablar de otros pueblos, que era un fenómeno muy grande, pero no sabía cuánto. No me podía imaginar lo que descubrimos después investigando. Ese verano de la pandemia nos planteamos la investigación. Sabíamos que había unos 300 pueblos de colonización y que no había nada escrito sobre ellos. Nos planteamos una investigación conjunta: yo aporto mi perspectiva de crecer en un pueblo de colonización; la otra, que es muy interesante, es mirar los pueblos de colonización desde el total desconocimiento. Ofrecemos dos miradas que yo creo que se han complementado muy bien en el libro.

L.D. El objetivo fue escribir un libro que no existía sobre los pueblos de colonización. Sí había libros dedicados a zonas concretas. Había libros sobre Aragón, sobre Extremadura, sobre pueblos concretos. Pero no uno que abarcara todo.

¿Es a la vez un libro sobre la historia de la colonización, de los pueblos de colonización y sobre las personas que vivieron ese proceso? En esa investigación hablasteis con muchas familias de cómo vivieron ese proceso de salida de sus pueblos y de adaptación a una nueva vida, no siempre sencilla.

L.D. Eso es importante. Dar el marco humano para entender la historia es fundamental. El problema es que corríamos contra el tiempo. Casi todos los colonos originales han muerto. Quedan muy pocos vivos. Quedan los hijos, como los padres de Marta. Son los hijos de colonos. Los colonos originales, los que empezaron a trabajar la tierra, la mayoría no están.

M.A. Los primeros no están. Ese testimonio de los hijos ha sido muy valioso. Porque al final, el colono en sí necesitó de esa mano de obra de la familia para poder sacar adelante la casa, la tierra.

L.D. Nosotros queríamos, desde el origen, que fuera un libro poliédrico. Que tuviera muchas formas. Porque el fenómeno tiene muchas formas. Cada capítulo tiene una estructura diferente. Hay toda una escritura global del libro, pero cada capítulo tiene una escritura diferente. Y eso nos lo facilitó trabajar con el género de la crónica. O la crónica como la entendemos nosotros. La crónica literaria, la crónica que permite el juego de las herramientas de la ficción. A partir de ese trabajo nos resultó interesante escribirlo. Y creímos los dos que era la manera más adecuada de dar cuenta de este fenómeno muy complejo. Luego nos costó mucho trabajo sintetizarlo en un libro.

M.A. Son historias de los pueblos en la Historia. Yo, que vi cómo se hizo el libro de mi pueblo, pensé que era muy importante recoger todas las voces, para no contemplar solo un punto de vista. Era importante que esas voces estuvieran ahí. Para que contaran toda esa estructura poliédrica. Esas historias. Ese tema que es tan complicado que movías una pieza y salían siete. Eso no te lo puedes permitir en un territorio que es tuyo. Necesitas viajar.

L.D. Lo que dice Marta. Hay testimonios hasta de adolescentes en el libro. El marco más amplio que pudimos abarcar.

M.A. Hay gente que está muy contenta. Otros que están disconformes. Hay gente que lo recuerda como que sufrió mucho. Otra que lo recuerda con una nostalgia maravillosa. Para eso, necesitas poner distancia con tu punto de origen.

Dentro de estas voces dais protagonismo a las mujeres, pieza fundamental en los procesos de colonización, a pesar de que tanto en los requisitos de asignación como de cara al exterior eran los hombres los que estaban al frente.

M.A. Lo tuvimos claro desde el principio. Que les queríamos dar voz. Porque habían sido unos personajes muy importantes. Y siempre habían estado en segundo plano. Pero todavía nos pareció más interesante y más importante cuando, al preparar los viajes siempre nos ponían en contacto con ellos. Entonces pensamos: “las necesitamos también a ellas”. Y las necesitamos dándoles un espacio, un capítulo donde se vea. Desde Maica que es la única hija en una familia de varones, a la taxista. Queríamos que se viera cómo esas mujeres rompían, algo que para ellas era muy complicado, porque conservaban su punto tradicional: había que romper y estar. Pero esto las hizo también protagonistas.

L.D. Fue un poco como el gesto que hace Alexievich en La guerra no tiene rostro de mujer. La hipótesis de ese libro es que en cualquier guerra mundial nunca aparece iconográficamente una mujer combatiendo. Siempre es algo muy macho. Y ella recoge las voces de un montón de combatientes. Mujeres que fueron a la guerra. Que combatieron. Le da la vuelta y cuenta la parte de la historia que no se contó. Podemos decir que la colonización tampoco no tiene rostro de mujer. Porque el icono era el campesino. El hombre puro.

Después de la guerra, a nivel de la propaganda estas historias fueron muy importantes para el régimen. Y la mujer quedaba al margen de la propaganda. O solo aparecía cuando se necesitaba la imagen de una mujer criando chicos o lavando la ropa en el río. Entonces quisimos dar un poco de vuelta. Fue un gesto contra la propaganda. Porque habían quedado silenciadas.

Las mujeres se encargaban de hacer los trabajos en la casa. Y después de trabajar en el campo. Eso es algo que no se había contado incluso dentro de los pueblos. Escuchamos a algunos colonos que se han olvidado de eso. La mujer estaba en la casa y trabajaba en el campo. Y no tenía espacio de ocio o esta quedaba reducida a mover la vida cultural del pueblo. Eso también fue importante. Si estos pueblos tuvieron algo de vida cultural y si la tienen ahora es por las mujeres.

M.A. Son los principales motores. Esas asociaciones de mujeres, que son herederas de alguna manera de la sección femenina. Que se remodelan. Que cambian. Pero que heredan ese rol de hacer tejido social y cultural. Fuera del bar. Porque el bar era territorio de ellos.

¿Cómo se establecían los nuevos vínculos sociales en un pueblo nuevo?, ¿se conservan las tradiciones, está también muy presente la religión como centro vital comunitario?

M.A. La religión, en los pueblos de colonización, por lo general no está tan arraigada. Porque los curas que normalmente fueron a los pueblos de colonización fueron en gran medida los que llamaban curas rojos. Las curas de la transición. Y la liturgia aparecía más suavizada. Pero también de alguna manera la iglesia estaba muy presente. Y la figura de los curas fue muy cohesionadora.

En cualquier caso, en el diseño de los pueblos la iglesia no podía faltar y aquí, según contáis en el libro, también se rompieron algunas reglas. ¿Qué tan importante fue el papel de los arquitectos en los procesos colonizadores?

L.D. El tema del patrimonio de los pueblos de colonización es otra cosa desconocida. Nadie se hubiera imaginado que durante el franquismo habría diseños de la Bauhaus. Y mucho menos en entornos rurales que estaban pasando de ser desiertos a ser regadíos. Eso, en su momento, sí salió en las revistas de arte. En la época incluso hubo debates entre obispos sobre cómo trabajar con el arte. Y si hacer un arte abstracto o un arte tradicional. Hubo debates estéticos. Pero eso quedó en el olvido. La presencia de esa vanguardia en el arte sacro nos pareció fascinante. La misma Marta redescubrió cosas y miró su pueblo con otros ojos.

M.A. Es algo que fue tan nuevo y tan innovador. Y trabajó gente tan poco políticamente correctos que todavía sigue habiendo misterios. Aún hoy hay obras anónimas, obras que no se quisieron firmar, obras que están allí, que siguen siendo un shock en la Iglesia, como la virgen embarazada de San Jorge, de Teresa Aguilar. Yo creo que sigue siendo incómodo. Pero por otro lado, yo creo que es el mayor tesoro que tienen los pueblos de colonización. Y el que tienen que proteger. Es un trabajo del pueblo porque los arzobispados no consideran el valor que hay en esas iglesias. Y muchas se están descuidando. Por ejemplo, en Ontinar, algunos de los murales están desapareciendo por culpa de la humedad.

L.D. Los arquitectos eran chicos jóvenes a quienes dijeron “Haz un pueblo de cero”. Imaginate. Alguien con tantas inquietudes. Con tantas ganas de hacer cosas. Y con relativa libertad. Se les dejó hacer, pero siguiendo algunas pautas. Por ejemplo, no podía haber nada más alto que la torre de la iglesia. Había ciertos parámetros. Pero por lo menos en lo demás se dejó hacer. A diferencia de lo que se cree, se ve que cada pueblo es diferente. Nosotros tratamos de meternos en la piel de estos arquitectos: hacer un pueblo de cero, diseñar cómo va a vivir gente que viene de otro lado. Y experimentar cosas nuevas. Fue un trabajo fascinante. Sobre todo en Fernández del Amo, que es el más fascinante de todos.

M.A. Y es el precursor, el que abre la puerta a todos estos artistas que habían estado del lado de la República y que estaban un poquito desahuciados durante la dictadura. Les hace entrar en las iglesias, les hace trabajar. De una parte, es una solución alimenticia y de otra, supuso llenar de arte esas iglesias. Pablo Serrano o Juana Francés estuvieron trabajando allí. No son nombres desconocidos.

L.D. El perfil de Fernández del Amo es raro. Era muy respetado por los más jóvenes, casi ninguno franquista, pero él a su vez era muy católico y muy franquista, aunque después de grande ya critica al régimen. Es un personaje complejo.

M.A. En Aragón estuvo José Borobio. Es el arquitecto de los pueblos de Aragón. Él era dibujante y deja esta obra en los edificios públicos en forma de esculturas hechas de forja, en cerámicas pintadas. En varios pueblos, no solo eran arquitectos, sino que se implicaban en la estética del lugar. Por ejemplo, puedes reconocer los pueblos de Alejandro de la Sota. Tienen unas características que son suyas.

L.D. Estas iglesias se construyen a la vez que hay una cierta estrategia del Vaticano para suavizar la liturgia: empiezan a aceptar el arte abstracto, bajan el altar, aparecen iglesias más sobrias. El mismo material que los colonos ven en sus casas lo ven en la iglesia. Tratan de que haya una empatía. Para que la gente vaya a la iglesia. Entra el arte abstracto y unas obras que nunca se habían hecho en las iglesias más tradicionales.

Otra de las cuestiones fundamentales que se aborda en el libro es la vinculación de los pueblos con quien promovió su construcción. Si bien algunos se desligan del origen franquista, otros sostienen este arraigo. Aparece entonces muy vivo el debate sobre la memoria democrática.

L.D. Sí, es un fenómeno interesante de analizar. Los pueblos de la colonización, a medida que han ido evolucionando, hay una especie de salida del armario.

M.A. A mí lo que me sorprende es que en su momento se pudiera llegar a convencer a las personas para que fueran a los pueblos de colonización en las condiciones que fueron. Entendían que era algo que Franco les daba y no algo que salió adelante con su trabajo. Se les convenció de que debían algo a alguien cuando creo que fue al revés. La deuda es para con ellos. Por poner en marcha un pueblo de cero.

L.D. Cuando hicimos la investigación, todavía había siete pueblos en España incumpliendo la ley de memoria democrática y cuatro eran de colonización. Fuimos allí, hablamos con la gente, les hablamos del libro. Nos sorprendieron algunas respuestas. Se han tomado medidas incluso para que puedan mantener el nombre. Es complejo. En algunos pueblos, la mayoría sí han querido cambiar.

M.A. También hay como una parte, en algunos casos, a mí me lo parece, de ingenuidad. Algo que me parece un poco infantil. Como el caso de Águeda del Caudillo, que creyese que la familia de Franco iba a querer llevar los restos allí, a un pueblo de colonización.

L.D. En relación al capítulo de memoria histórica, planteamos el debate. En realidad, todo el libro trata de plantear algunas preguntas. Es una invitación a charlar en un momento en el que la discusión democrática parece estar como medio demodé. Ahora se lleva más insultarse y querer tener razón todo el tiempo. La crónica nos facilita eso: plantear preguntas.

Lo de la memoria democrática fue importante en nuestra investigación porque hay un debate en torno a cómo se mantiene la memoria. Nosotros planteamos ciertas dudas. Como por ejemplo con respecto a los símbolos, a las placas, los nombres. ¿Qué hacemos? ¿Los quitamos y ponemos otra cosa? ¿O los dejamos y los curamos? ¿Hacemos un cartel? ¿Quién escribe el cartel? ¿Qué partido político escribe el cartel? ¿Quién cuenta la historia? Esto es un debate. No tenemos la respuesta.

Ese capítulo trata de llamar al debate. Lo importante es que se cuente la historia, que no se oculte. Porque también hay muchas cosas que no se hablan. Había mucha gente (Marta lo sabía bien por sus abuelos) a quien le costaba hablar. Porque nunca habían hablado del tema. Venían dos extranjeros a preguntar cosas a personas que no estabas acostumbradas a ello.

M.A. 40 años educando en el silencio son muchos años. Sobre todo cuando se vincula con tu propiedad y con tu trabajo. Eso marca muchísimo el carácter, la forma de enfrentarse a eso. Pero hay que hablar y hay que mostrarlo. A los niños hay que enseñarles, hay que contarles cuál es el origen de su pueblo. Que no se pierda la historia de sus abuelos. No podemos explicarles una verdad velada.

L.D. Porque también hay personas.

M.A. Sí, las personas que tuvieron que abandonar su pueblo. Porque se lo inundaron o porque no les quedó otra y se vieron abocadas a venir. Ahí fue quien no tenía otra alternativa. Pero tenemos que contar todo porque hay quien perdió mucho para ir al pueblo de colonización.

Laureano Debat (Lobería, 1981) es periodista cultural y escritor. Ha publicado Barcelona inconclusa (Candaya, 2017), El Parc (IndieLibros, 2019) y Casa de nadie (Candaya, 2022). Ha colaborado en la antología Pasaje de ida (Alfaguara, 2018) sobre escritores y escritoras que viven fuera de Argentina. Ha sido ganador del XXXVII Premio Unicaja de Artículos Periodísticos y del XXIII Premio Mañé i Flaquer. Sus artículos se han publicado en Clarín, Página 12, Eldiario.es, La Vanguardia, Coolt, National Geographic y Altaïr Magazine.

Marta Armingol (La Cartuja de Monegros, 1982) es profesora y escritora. Ha publicado Los días blancos (Pregunta, 2018) y Esas montañas azules (Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2019). Ha participado en las antologías De bares y mujeres (Pregunta, 2021) y Mujeres y monstruos (Apache Libros, 2022). Ha sido ganadora del XVIII Certamen de Relatos Cortos Tierra de Monegros en la categoría de relato monegrino. Ha escrito artículos en National Geographic, Jot Down y Altaïr Magazine.