Me pregunto cómo nace la ciudad mito; cómo crecen y se reproducen las representaciones sociales que alimentan el imaginario de una ciudad; cómo y cuándo una ciudad deja de serlo para ser algo más, un ser con alma, cuerpo, sentidos, dolor, risas; cómo un aglomerado de edificios adquiere personalidad y proyecta sombras poéticas; cuándo ese espacio habitado es transformado y nos transforma.

La pregunta única sería cuándo la ciudad se convierte en literatura. Porque es la literatura la que construye ciudades. María Zambrano decía que “una ciudad sin escritores queda vaciada de su esencia de ciudad, y aparece como un complejo aglomerado, como algo que puede cambiarse, transmutarse o desaparecer sin que su vacío se note”. La escritora y filósofa decía que la ciudad “es un templo vacío, una plaza sin centro, o quizá con el centro desplazado y puesto al margen, esquinado, para dejar su lugar, todo el lugar, a algo cuyo nombre no está siquiera bien catalogado, algo para lo que, en realidad, no hay palabra”.

Juan Gallego Benot, con quien conversamos en Itinerancias hace unas semanas, reflexiona sobre este temor a la inmovilidad: “Cuando empecé a escribir el libro creía que la ciudad se había convertido en una especie de ente cambiante. Lo escribí un poco desde esa idea, desde la imposibilidad que tenía para ubicarme en la gran ciudad. Y luego me he dado cuenta de que esa velocidad de la ciudad no es ya la velocidad de los cambios materiales, externos, visuales, por ejemplo, de esos bares que van cambiando continuamente, sino más bien lo que empieza a preocuparme es un cierto inmovilismo”.

El autor de La ciudad sin imágenes (La Caja Books) añadía que “lo que yo pensaba que era una velocidad extrema de las imágenes de la ciudad y, sobre todo, de los discursos de la ciudad, se convirtió en un miedo a un inmovilismo en las formas de vida de la ciudad. El problema de la ciudad no es que cambie mucho, sino que amenaza con no cambiar nunca, amenaza con quedarse tan petrificada que puede encerrarnos en ella, puede dejarnos ahí”.

Una responsabilidad

Como Zambrano, Hugo Valdés, dice que “toda urbe es sus espacios cambiantes, pero también es los libros que se han escrito sobre ella”. Si nos hacemos esta reflexión, escribir la ciudad es una responsabilidad para quien la habita. Solo así podemos asegurarnos su permanencia como ser vivo y pensante.

Nos libera el hecho de que la responsabilidad es compartida. El sostenimiento colectivo del alma de la civitas es objetivo de muchas personas. El testigo ha sido asumido de manera poco equitativa. Hay urbes demasiado narradas (¿París?, ¿Nueva York?, ¿Londres?) y otras que, aun siendo escasamente representadas, asoman a nuestro pensamiento por alguna obra clave (¿Bucarest?, ¿Salamanca?).

Por otra parte, hay simbiosis más que reconocidas en la historia de la literatura, ciudades-cuerpo-escritor, que difícilmente podríamos disolver. Pensamos en parejas indisociables como Borges-Buenos Aires, Joyce-Dublín, Lispector-Río de Janeiro, Cartarescu-Bucarest, Pessoa-Lisboa, Kafka-Praga pero también en descarados tríos como Buenos Aires-Cortázar-París, que bien podría leerse también en sentido inverso.

La ciudad nace y crece con los textos que la escriben. Luis García Jambrina va más allá al señalar que “el nacimiento de la ciudad está ligado, de alguna manera, a la invención de la escritura, y su posterior crecimiento y desarrollo es inseparable de la evolución de la épica. Y, a este respecto, no parece casual que el título del primer gran poema épico griego, la Ilíada de Homero, derive de Ilión, que es otro nombre de la ciudad de Troya, así llamada por Ilo, su fundador legendario. La ciudad es, por otra parte, un texto que no se acaba nunca de escribir y no dejamos nunca de leer, un territorio en el que se entrecruzan la invención y la memoria”.

La ciudad, en Nórdica

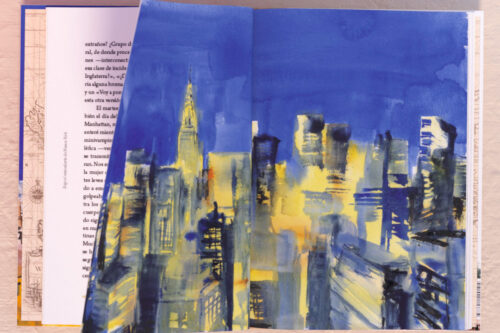

Ese territorio recordado o reinventado es el sustrato de un libro hermosamente editado por Nórdica. En La ciudad, Eva Ariza ha seleccionado nueve textos que mantienen vivas nueve ciudades. Los relatos, acompañados por las acuarelas de la artista Leticia Ruifernández, dibujan un mapa literario de los espacios urbanos y nos acompañan a un viaje de memoria, emociones, y sobre todo, sentidos (Lorca decía que para captar una ciudad no solo había que mirar, sino que había que usar también el oído, el olfato y el gusto).

La fusión de las acuarelas con los textos recrea las atmósferas urbanas y nos mueven a las calles de Nueva York, El Cairo, Ciudad de México, Roma o Praga.

El libro reúne textos de autores destacados de los siglos XX y XXI, como Zadie Smith, Clarice Lispector, Valeria Luiselli o Bohumil Hrabal. Cada relato evoca experiencias y emociones vinculadas a la vida en las ciudades, explorando su diversidad cultural y la naturaleza humana en entornos urbanos. Es una celebración de las urbes como puntos de encuentro y espacios de identidad.

Nueve autores, nueve relatos, nueve ciudades

En su relato, Zadie Smith explora las contradicciones de Nueva York y busca el sentido identitario y comunitario. Habla de cohesión social y de vínculos invisibles (“los vínculos se forman y disuelven con una fluidez tan vertiginosa como la fuerza que son capaces de mostrar durante su breve existencia”). Por su parte, Clarice Lispector escribe una carta donde se plantea la idoneidad de salir de la ciudad (Río de Janeiro) como una manera de acelerar un extrañamiento necesario en su momento vital.

Bohumil Hrabal nada entre lo absurdo y lo onírico de Praga, llevándonos a ese estado de demencia que circula por las calles de una gran ciudad cantada ya por Kafka. Valeria Luiselli recuerda un México que amenaza destruirse. El poema de Najwan Darwish sobre Jerusalén cuestiona los límites entre ficción y realidad, entre poesía y ciudad.

Igiaba Scego mira Roma desde su experiencia de migrante somalí, una realidad que necesariamente hay que visibilizar. Saadat Hasan Manto enlaza pobreza y dignidad para mostrarnos la vida de una mujer en Bombay. El texto sobre París es de Philippe Jaccottet y nos remite a un instante de pureza. El viaje termina en El Cairo, donde Radwa Ashur revisa su vínculo con la literatura a través de su propia historia y de la Historia de la ciudad.

La ciudad es un libro humano que nos recuerda que las metrópolis están construidas y habitadas por personas, y, como tal, son espacios de lucha, de amor, de acogida, de expulsión. Son escenario y son personaje, son cuerpo y son alma.