El universo Matute, cargado de infancia, magia, simbolismo, nos inunda en los relatos que componen El río. Es el libro que guarda la memoria de Mansilla de la Sierra, el pueblo en el que la escritora barcelonesa pasaba sus veranos y al que vuelve, años después, cuando ya no existe, por haber quedado anegado por las aguas de un pantano.

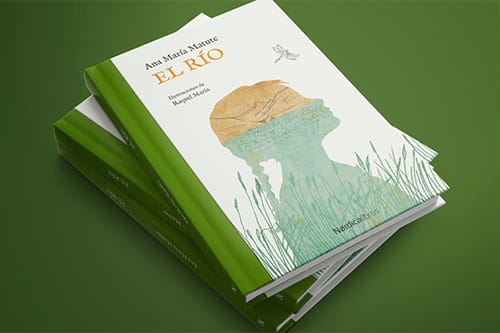

En El río, obra recuperada por Nórdica en una preciosa edición ilustrada por Raquel Marín, Ana María Matute narra el río como símbolo de vida, de juego y también de misterio. Es, como en su infancia, un lugar cargado de significados: refugio de la imaginación, espacio de descubrimiento de la naturaleza y, al mismo tiempo, de enfrentamiento con la pérdida y la fugacidad.

Lo característico de los relatos que construyen el libro es esa atmósfera, tan propia de Matute (y de los niños), que mezcla lo cotidiano con lo lírico, lo real con lo soñado, la ternura con lo salvaje. Como en otras obras suyas, aparecen temas recurrentes: la infancia como territorio de iniciación y extrañeza; la naturaleza como escenario con vida propia, casi animada; la soledad y la incomunicación, a pesar de estar rodeada de adultos; el tiempo que corre (el río como metáfora de la existencia).

Ana María Matute, riojana de origen y con una fuerte memoria de los paisajes de su infancia, tuvo muy presente el desgarro que supuso para muchos la pérdida del pueblo bajo las aguas del pantano: no solo se trataba de casas y tierras, sino de un mundo simbólico y emocional que desaparecía bajo el agua.

El río articula una metáfora poderosa donde el agua representa al mismo tiempo vida, infancia, historia y destrucción. La desaparición de Mansilla bajo el pantano y la pérdida de la infancia narrada por Matute confluyen en una misma idea: el paraíso nunca se pierde de golpe, sino que se va hundiendo poco a poco bajo la corriente del tiempo, hasta quedar convertido en recuerdo.

Ana María Matute ofrece en esta unión de relatos breves una de las representaciones más intensas de la infancia como paraíso condenado a perderse. La narración, que evoca los juegos de una niña junto al río y su posterior conciencia de la fugacidad del tiempo, trasciende la anécdota personal para convertirse en una metáfora universal sobre la pérdida de la inocencia. Si se pone en diálogo con un acontecimiento histórico cercano a la autora —la desaparición de pueblos como Mansilla de la Sierra bajo las aguas de los pantanos en la España franquista—, el relato cobra un sentido ampliado: la niñez perdida y el pueblo anegado constituyen imágenes paralelas de un mismo proceso de desposesión.

En el cuento, el río aparece primero como espacio lúdico y vital, donde la protagonista descubre la naturaleza en toda su fuerza y misterio. Es el territorio donde el tiempo parece detenido y la imaginación se despliega libre. Este universo infantil encuentra su correlato en Mansilla: un pueblo que, durante siglos, sostuvo la vida de una comunidad, donde la cotidianeidad se entretejía con la memoria colectiva. Tanto el río como el pueblo encarnan un paraíso fundacional que otorga identidad y sentido.

Sin embargo, Matute introduce pronto la ambivalencia. El río no es solo lugar de juegos: también encierra peligros, corrientes que arrastran, profundidades desconocidas. Del mismo modo, en Mansilla la llegada del pantano transformó lo que era hogar en un espacio amenazado. El progreso técnico, asociado al desarrollismo franquista, se convirtió en una fuerza imparable que convirtió la vida cotidiana en tiempo de espera ante la desaparición inminente.

La metáfora alcanza su clímax cuando el río se convierte en símbolo del tiempo que fluye y destruye. En El río, lo que se pierde es la infancia: un mundo de inocencia que, como las aguas, se escurre entre los dedos y se sumerge en la memoria. En Mansilla, lo que se pierde es el pueblo entero, literalmente ahogado bajo las aguas del embalse.

No obstante, tanto la narradora de Matute como los antiguos habitantes de Mansilla ejercen una forma de resistencia: la memoria. El relato es una evocación desde la adultez de aquel universo ya inaccesible. Del mismo modo, las romerías al pantano, los testimonios orales y las imágenes rescatadas de Mansilla reconstruyen un territorio que sobrevive únicamente en el recuerdo. En este sentido, el acto de narrar —literario o testimonial— se convierte en un espacio de salvaguarda frente al olvido, una tentativa de hacer visible lo sumergido.

Así, la lectura en paralelo de El río y de la desaparición de Mansilla muestra cómo la experiencia de la pérdida puede adquirir una dimensión doble: íntima e histórica. La infancia perdida y el pueblo inundado revelan un mismo drama: la imposibilidad de detener el curso del tiempo y el poder devastador de las fuerzas (naturales o políticas) que transforman la vida sin atender a la fragilidad de quienes la habitan. En ambos casos, el paraíso se hunde bajo las aguas, y solo la memoria conserva lo que ya no está:

Pero no es nuestro río, no es aquel que nosotros sabíamos. No es el que corría y se llevaba nuestras voces, aquel que nos hurtó, más de una vez, corriente abajo, el pañuelo o la sandalia. No sé adónde fueron su agua verde y oro, su caz umbrío, sus orillas invadidas de menta. Dicen que está ahí, donde el agua se ha ensanchado, tomando un tinte espeso, del color del miedo, e inundándolo todo. Pero no entiendo estas cosas. En el fondo del pantano vivirá aún aquel río. Y, cerrando los ojos, lo veo intacto como un milagro. Un río de oro que corre hacia algún lugar de donde no se vuelve, como la vida.

1 comentario en «La infancia sumergida de Ana María Matute»