Gustavo Faverón Patriau construye en Minimosca (Candaya) un laberinto vivo, orgánico, que envuelve, absorbe, atrapa, pero aún así te lleva de la mano hasta la salida. Minimosca es un himno a la ficción narrativa, a la literatura americana (del norte y del sur), a las tierras americanas, al arte, al artista, a su locura creativa. Nos propone salir al mundo a mirarlo de otra manera, a observarlo de múltiples formas, a releerlo y sentir que todas esas posibilidades son ciertas. El escritor peruano, autor de Vivir abajo, abre el universo Minimosca en Itinerancias.

¿De qué manera se aborda de inicio una obra como Minimosca, llena de planos diferentes, multitud de historias y personajes? ¿Cuál es el plano de arquitecto sobre el que se construye Minimosca?

En mi caso, el abordaje es puro caos, ninguna planificación, una cosa más o menos kamikaze y un enfrentarse a ciegas con la historia. Nunca trabajo con un plano previo ni nada semejante. Sinceramente, creo que no podría escribir novelas complejas si empezara por tratar de proyectarlas. La complejidad, de hecho, tiene que ver más con la libertad que me doy para fabular sin seguir un plan. Lo que sé de una novela antes de comenzar a escribirla no es nunca el argumento, ni el elenco de personajes, ni mucho menos el final de la historia.

Lo que tengo al principio es más bien una serie de imágenes y un “mood” general –algo así como el estado de ánimo que será dominante en el libro—, y acaso también unas ciertas ideas centrales, temáticas. En el caso de Minimosca, por ejemplo, esas ideas eran las relaciones filiales, la melancolía, la idea de la santidad, la relación entre el mal público y el mal privado, y un propósito de quebrar la disposición lineal de la novela, quebrar las cronologías, dejar que la novela encontrara su propio orden y su propia lógica.

La errancia, la des-ubicación, la dislocación están muy presentes en el libro. Hay personajes que vagan (Angus incluso lo hace caminando), que mudan, que están en un lugar y parecieran estar en otro. Son itinerantes. ¿Podríamos decir que en Minimosca hay un cierto desencuentro con el espacio físico pero también psicológico?

Sí, y yo creo que, de alguna manera, eso está en todos mis libros –¡incluso en los de crítica!—. Quiero decir que en todas mis ficciones intento que el desconcierto, el desencuentro, el desequilibrio, o la simple soledad de los personajes, la desconexión entre su mente y el mundo que los rodea, no se perciba solo como un fenómeno psicológico, mental, interior, sino también como un fenómeno físico y exterior, cuyos síntomas no están todos en la psiquis sino también en la arquitectura, en la ciudad, en el entorno.

Por eso la abundancia de laberintos, sótanos, mazmorras, callejones, torres ciegas, y, en esta última novela, los caminos, o incluso más precisamente, el acto de caminar, de retirarse físicamente de un mundo para trasladarse a otro, ese viaje sin destino aparente que está ya en los orígenes de la novela moderna, en El Quijote o en Moby Dick: un viaje físico y mental y moral, cuyo destino no está al final –quizás el viaje no tiene propiamente un final, aunque aspire a cierta meta—, sino durante todo el trayecto.

Esa itinerancia nos lleva a múltiples escenarios en América, a su literatura, a su arte. Hay escritores y artistas convertidos en personajes, que son obsesiones de los otros personajes. ¿Cuál es su papel en el desarrollo de la historia?

Yo diría que tienen un papel doble. Por un lado, son simplemente personajes, seres de ficción que funcionan exactamente igual que los demás personajes. César Vallejo o Stephen King, Marcel Duchamp o Dora Maar, Nathaniel Hawthorne o Herman Melville, etc., primero funcionan como personajes –y de hecho lo más importante de ellos, en la novela, es un elemento ficcional, ficticio, no el elemento biográfico real.

El Vallejo de la novela es relevante como poeta revolucionario, pero es más importante como padre monstruoso; el Stephen King de Minimosca es importante como célebre autor de cuentos de horror, pero lo es más como figura cómica, como fuente de anécdotas humorísticas sobre la superficialidad del mundo intelectual americano; Hawthorne y Melville importan, en Minimosca, como fundadores de la novela moderna en Estados Unidos, pero también funcionan como una dupla de cómicos absurdos, un poco en la vena de los personajes de Beckett, de Esperando a Godot, o como Abbot y Costello o el Gordo y el Flaco (o como funcionan, en otro plano, Orpo y Kripo, en Vivir abajo y también en Minimosca).

Solo después de todo eso, funcionan también como referencias culturales o históricas, pero profundamente distorsionadas. Quiero creer que todos juntos conforman una especie de bosquejo de historia ridícula y paralela de la evolución de las artes y las letras en el mundo occidental, porque, finalmente, esa es otra de las ideas fundamentales en mi novela: observar el lado cómico y equívoco, pero tal vez también malvado y perverso, en el que han evolucionado las ideas estéticas en el último siglo y medio.

¿Minimosca es, en el fondo, una excusa para cuestionar el sentido de la creación artística en todas sus ramas?

No sistemáticamente, claro, pero es verdad que la novela ofrece una oportunidad de pensar en lo frágil que es el destino del arte como actividad y lo azarosa que puede ser su evolución. Cada obra de arte crucial en la historia empezó siendo un vacío, una página en blanco, una pantalla en blanco, una película negra, un lienzo en blanco, y ninguna fue necesaria, todas podrían no haber existido. Hoy las vemos como hechos necesarios en el mundo, pero son accidentes.

Otro elemento visible en el libro es la dualidad: doble plano de realidad/ficción, personajes-espejo, escenarios-espejo. ¿Es una llamada a la relatividad, a considerar que todo puede ser de una manera y de otra?

No que todo pueda ser de una manera u otra, pero sí que todo puede ser percibido de una manera y también de la manera contraria. Ahora bien, yo creo que una diferencia fundamental entre El anticuario y Vivir abajo, por un lado, y Minimosca, por otro, es que el leitmotif de la dualidad, que estaba presente en las dos primeras novelas, se ha convertido en un leitmotif de la multiplicidad sin fin, de la proliferación que no se detiene.

La novela no postula dos versiones de cada personaje o de cada historia, como ocurría casi siempre en mis novelas anteriores, sino una especie de abanico que nunca acaba de abrirse, con incontables versiones de cada personaje, cada historia y, sobre todo, cada punto de vista. Todo puede ser visto siempre desde un ángulo distinto. Y eso, creo, es cierto no solo para esta novela, sino para el mundo real.

¿Es necesario reinventarnos, tanto en la manera de ver las historias como de contarlas?

No sé si es necesario reinventarnos, no creo mucho en la idea contemporánea de dictar nuestra identidad. Creo que si tuviéramos la opción de diseñar nuestra propia identidad a voluntad probablemente haríamos un trabajo terrible y obtendríamos resultados espantosos. Al menos yo no sé en qué me convertiría yo mismo si tuviera el poder de inventarme nuevamente. Pero sí creo que tenemos la posibilidad y quizás la responsabilidad de remirarnos, reobservarnos y releernos de manera constante. Creo que cada persona, cada ser humano es un mensaje en clave para sí misma, que ella misma tiene la oportunidad descifrar y creo que ese desciframiento paulatino es nuestra vida.

¿Qué puede hacer la literatura para cambiar nuestra forma de mirar?

Puede cambiar nuestra forma de pensar. Sobre todo la literatura narrativa, la novela, que normalmente percibimos como argumentaciones, no solo como argumentos sino como argumentaciones, como postulaciones de ideas a través de historias. La novela puede cambiar la manera en que pensamos sobre ciertas cosas y puede además ayudarnos a pensar en cosas que no podemos pensar si no las vemos proyectadas en forma de relatos, cosas que les ocurren a otros. La novela nos da esa opción, la de pensar de maneras distintas, y eso, a su vez, nos da una herramienta para mirar el mundo de nuevo y desde otra perspectiva.

Mientas escribía Minimosca, ese fue un asunto importante para mí, una pregunta constante. Cada parte de la novela puede leerse como un relato inventado por un personaje de alguna otra parte de la novela –la historia de Mónica y el boxeador puede leerse como una novela que ha escrito Raymunda, la exiliada argentina, en su intento de comprender su propia vida, por ejemplo; pero también la historia de Raymunda y la historia de Angus pueden entenderse como novelas escritas por el Amnésico para explicarse a sí mismo el dolor de haber perdido a su familia—.

Entonces, Minimosca le pide a sus lectores tratar de ver el mundo desde muchos puntos de vista distintos y tratar de entender ciertos hechos del mundo como metáforas de otros. ¿Alguna vez te ha pasado una idea así por la cabeza? ¿Alguna vez has pensado que tal vez tu vida sea una metáfora de la vida de otra persona? ¿O que la vida de otra persona pueda ser un símbolo o una metáfora de tu vida?

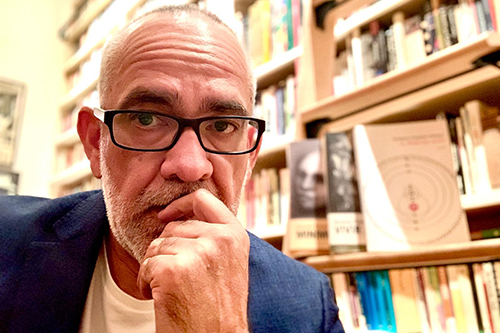

Gustavo Faverón Patriau (1966) es autor de las novelas El anticuario (2010, Candaya 2016) y Vivir abajo (2018, Candaya 2019) y de los libros de ensayo Rebeldes, Contra la alegoría, Puente aéreo y El orden del Aleph (Candaya 2021). Fue editor de las antologías Toda la sangre y Bolaño salvaje (Candaya 2008), director de las revistas Visto & Bueno, Somos, Dissidences y La Vaca Multicolor, y miembro del comité editorial de la legendaria Dialectics. Actualmente, es jefe del Departamento de Literaturas y Lenguas Romances en Bowdoin, donde antes dirigió el Programa de Estudios Latinoamericanos.